A 26ª. Conferência das Partes/COP 26 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climática/UNFCCC será realizada no início de novembro de 2021, em Glasgow, no Reino Unido.

Manifest towards COP 26, click here: https://www.cartadebelem.org.br/manifest-towards-cop-26/

Manifiesto hacia la COP 26, pulse aquí: https://www.cartadebelem.org.br/manifiesto-hacia-la-cop-26/

Essa COP ocorrerá quando o mundo já vive os efeitos da emergência

climática. A grande expectativa para Glasgow é a finalização do Livro de

Regras do Acordo de Paris. Firmado em 2015, o Acordo aguarda a decisão

sobre o famoso ‘Artigo 6’. Este artigo irá regular o papel dos mercados

de carbono – e de transações envolvendo ‘resultados de mitigação’ – para

atingir os objetivos de estabilização da temperatura do planeta.

No Brasil, os efeitos desta crise se somam às consequências

socioambientais resultantes dos ataques aos direitos socioterritoriais

de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores

familiares e camponeses. Assim como nas cidades, e principalmente nas

periferias urbanas, com o povo empobrecido em regiões com

infraestruturas precárias e sujeitas a eventos extremos, somada ao fim

de políticas públicas de combate à fome, como o Programa de Aquisição de

Alimentos (PAA). O desmonte da institucionalidade ambiental é notório,

levando a recordes sucessivos de desmatamento e queimadas nos biomas

brasileiros. A violência no campo e na floresta é também uma das maiores

das últimas décadas.

Para salvar o clima, a obsessão nos mercados de carbono

Apesar dos fracassos dos mecanismos de mercados em produzir reduções

reais de emissões em todo mundo, estes seguem sendo promovidos como a

grande aposta estrutural para viabilizar a descarbonização e o objetivo

de neutralidade climática.

Há duas décadas, a aposta nos mercados de carbono e nos mecanismos de

compensação (offset) vêm sendo duramente criticadas pela sociedade

civil como falsa solução à crise climática, assim como pelos impactos

causados nos territórios do Sul Global que são submetidos à condição de

sumidouros de carbono.

O atual contexto da Amazônia brasileira exige especial atenção pela

paralisação das demarcações de Terras Indígenas e pela invasão de

territórios de comunidades tradicionais, em especial, áreas de uso comum

e territórios coletivos. Além disso, incêndios florestais se

intensificam desde 2019, colocando em risco de desertificação regiões

ecológicas como a Amazônia, Pantanal e Cerrado brasileiro.

Mercado de carbono é licença de poluição. Por isso, entre os efeitos

da sua implementação estão a expansão de atividades destrutivas nos

campos da mineração, do extrativismo em escala industrial e queima de

combustíveis fósseis (que podem ser compensadas/neutralizadas em outro

lugar). No Brasil, tal racionalidade encontra-se refletida nos programas

Adote um Parque e Floresta+ Carbono.

Portanto, considerando que essa COP 26 conta com as piores condições

para a participação democrática na história das negociações climáticas,

apoiamos a posição de ampla coalizão da sociedade civil que demanda o

seu adiamento, até que se apresentem condições mais equânimes de

participação.

Governança ambiental global e retomada verde pós-COVID: corporações e finanças no centro

Na nossa avaliação, esta não será apenas mais uma COP. A COP 26

pretende dar um passo definitivo para cristalizar a complexa arquitetura

de governança ambiental global que vem sendo negociada há anos.

O último relatório do IPCC reforçou o tom da emergência climática e

há urgência para um horizonte de recuperação econômica global e retomada

verde (Green Deal) pós-Covid, no qual a dinâmica motriz do novo ciclo

econômico é guiada pelas estratégias combinadas de descarbonização e

transformação digital da economia.

À arquitetura do clima se soma a Convenção de Diversidade Biológica

(COP 16), que será realizada em Kunming, China, em abril/maio de 2022.

Na ocasião, os países irão decidir sobre o Marco Global para

Biodiversidade pós-2020, por meio de um plano estratégico até 2030, que

conta com o objetivo de ampliar para 30% a superfície terrestre e

marinha sob o regime de áreas protegidas/unidades de conservação.

Além disso, vem ganhando tração a problemática e muito criticada

agenda movida pelas corporações. Trata-se da Cúpula dos Sistemas

Alimentares, que foi organizada no âmbito das Nações Unidas e vem

promovendo verdadeira transformação da governança dos sistemas

alimentares globais.

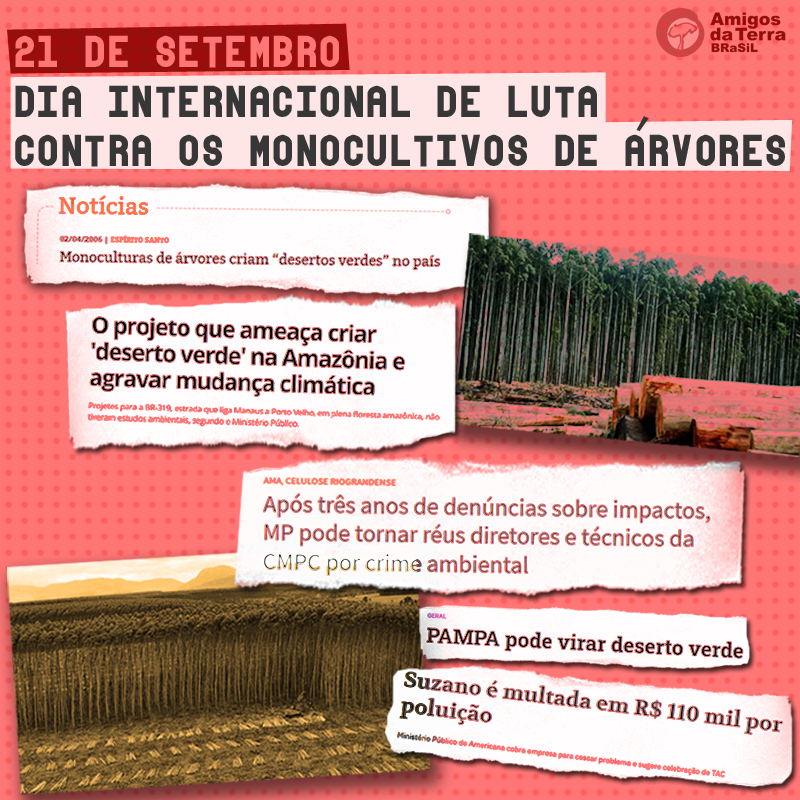

Neste mesmo caminho vêm as propostas de Soluções Baseadas na Natureza

(NbS, na sigla em inglês). Estas incluem, entre outros, a promoção de

monoculturas de eucaliptos, agrocombustíveis e a aposta em transformar a

agricultura numa grande oportunidade de mitigação em escala associada

ao mercado de carbono de solos.

É nosso entendimento que as NbS fazem com que as ações de mitigação

passem a depender prioritariamente do acesso e o controle da terra, em

um contexto no qual os mecanismos de governança territorial públicos

estão cedendo lugar a lógicas privadas e privatizantes que acirram os

conflitos de terra e a violência. A principal ameaça em curso contra

territórios coletivos se dá através da implementação do Cadastro

Ambiental Rural (CAR), que vem promovendo e consolidando a grilagem

digital de terras.

Neste cenário, vemos, ainda, atores como o FMI e Banco Mundial, com

propostas de troca de dívida por ação climática (debt for climate/debt

for nature swap). Note-se que dívidas privadas são garantidas pelos

tesouros nacionais, gerando, assim, endividamento público.

Consequentemente, aprofundam desigualdades sociais e geram

transferências massivas de renda dos pobres para os já muito ricos.

Ambos os organismos se movimentam para apoiar a nova engenharia

financeira que se diz ser necessária para viabilizar um novo pacto

social verde (Green Deal), no qual programas de retomada e recuperação

passam, entre outras coisas, pela emissão dos títulos verdes (green

bonds). Dessa maneira, a terra e outros “ativos” ambientais (carbono,

biodiversidade, etc) são transformados em garantias para títulos que são

negociados no mercado financeiro.

Por que dizemos não à espoliação em nome do clima?

“Em nome do clima”, uma série de agendas e mecanismos atendem aos interesses de atores nacionais e internacionais e vêm causando impactos avassaladores na expropriação e espoliação de territórios, apropriação de recursos naturais, na violência real e simbólica sobre populações e modos de vida.

Ao mesmo tempo, a expansão do complexo agroindustrial brasileiro e as infraestruturas logísticas a ele associadas colocam na linha de frente os corpos e os territórios (físicos ou imaginados) de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, povos e comunidades tradicionais, camponeses e agricultores familiares, de todos os biomas do Brasil.

Diante deste cenário e considerando o que a COP 26 representa na consolidação do regime de governança climática internacional, nós, organizações da sociedade civil brasileira, movimentos sociais, movimentos sindicais, entidades, fóruns, articulações e redes, ativistas, pesquisadores reunidos no Grupo Carta de Belém e demais organizações signatárias deste manifesto, vimos diante do público nacional e internacional afirmar que:

● O debate sobre o clima é irredutível a questões técnicas ou a novas oportunidades de financiamento: insere-se na organização da sociedade; nas relações de poder, econômicas e políticas; contextos históricos; relações de classe e em correlações de forças;

● Os mecanismos de

mercado criados para a redução das emissões de gases de efeito estufa,

representam um processo histórico de reconfiguração das formas de

acumulação e promovem nova reengenharia global da economia em nome do

clima.

●Somos contrários à

introdução das florestas, ecossistemas e da agricultura em mecanismos de

mercado de carbono e rechaçamos a promoção de instrumentos do mercado

financeiro como meio prioritário para financiar a ação climática dos

países.

● Denunciamos que o conceito muito popularizado de emissões

líquidas zero (Net-zero) encobre mecanismos de compensação (offset) que

perpetuam injustiças e atentam contra a integridade ambiental;

●Rechaçamos as novas

dinâmicas de espoliação promovidas sob a alcunha de Soluções Baseadas na

Natureza que criam novas cercas aos espaços de vida, reduzindo a

“natureza” à prestadora de serviços para o proveito de empresas e

mercados.

Por isso,

● Enfatizamos a defesa de um projeto político para a Amazônia,

construído para e com os povos amazônidas, respeitando os seus modos de

vida, criar e fazer.

● Afirmamos que soluções efetivas para redução das emissões dos gases

de efeito estufa residem na demarcação de terras indígenas e

quilombolas; e na defesa das terras coletivas e dos direitos

territoriais;

● Defendemos o protagonismo dos povos indígenas, comunidades

tradicionais, agricultores familiares e camponeses/as para a conservação

dos territórios, da biodiversidade e dos bens comuns;

● Trabalhamos para o fortalecimento de iniciativas agroecológicas,

que contribuem para a conservação da sociobiodiversidade, encurtamento

dos circuitos de comercialização e a soberania alimentar.

● Consideramos que é preciso discutir amplamente o caminho para uma

Transição Justa e Popular, conforme a qual uma economia mais integrada e

consciente dos limites da natureza não acirre a já dramática situação

de desemprego e restrição da renda de famílias da classe trabalhadora;

Por fim, denunciamos o governo genocida de Jair Bolsonaro e questionamos a quem interessa fazer do Brasil um pária internacional,

financiando e fortalecendo a destruição de conquistas históricas do

Estado brasileiro e seu papel protagonista ao longo de décadas de

negociação internacional.

Resistimos e somos contra à transformação da natureza em capital

natural e à financeirização e privatização da natureza e dos bens

comuns!

Continuaremos em luta, construindo e afirmando alternativas, defendendo nossos modos de vida!

Assinam:

1 Grupo Carta de Belém

2 Central Única dos Trabalhadores (CUT)

3 Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG)

4 Conselho Nacional das Populações Extrativista (CNS)

5 Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)

6 Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (CONAQ)

7 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

8 Marcha Mundial das Mulheres (MMM)

9 Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB)

10 Movimento de Mulheres Camponesas (MMC)

11 Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA)

12 Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP)

13 Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST)

14 Abong – Associação Brasileira de ONGs

15 Ágora de Habitantes da Terra (AHT-Brasil)

16 Aliança RECOs – Redes de Cooperação Comunitária Sem Fronteiras

17 Alternativas para pequena agricultura no Tocantins (APA-TO)

18 Amigos da Terra Brasil (ATBr)

19 Articulação Agro é Fogo (AéF)

20 Articulação de Mulheres Brasileiras Jaú-SP (AMB)

21 Coletivo Raízes do Baobá Jaú-SP

22 Articulação de mulheres do Amapá (AMA)

23 Articulação de Mulheres do Amazonas (AMA)

24 Articulação Nacional de Agroecologia (ANA)

25 Articulação Pacari Raizeiras do Cerrado (Pacari)

26 Articulação PomerBR

27 Articulação Semiárido Brasileiro (ASA)

28 AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia

29 Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e Ageoecologia (AGENDHA)

30 Associação Agroecológica Tijupá (Tijupá)

31 Associacao de Favelas de São José dos Campos SP (Afsjc)

32 Associação de Mulheres Agricultoras (AMACAMPO)

33 Associação Maranhense para a Conservação da Natureza (AMAVIDA)

34 Associação Mundial de Comunicação Comunitária – Brasil (AMARC BRASIL)

35 Associação Solidariedade Libertadora área de Codó (ASSOLIB)

36 Campanha Antipetroleira Nem um poço a mais!

37 Cáritas Brasileira (CB)

38 CDDH Dom Tomás Balduíno de MARAPÉ ES

39 Centro Dandara de Promotoras Legais Populares

40 Centro de Apoio a Projetos de Ação Comunitária (Ceapac)

41 Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (CAPA)

42 Centro de Atividades Culturais Econômicas e Sociais (CACES)

43 Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá (Centro Sabiá)

44 Centro de Promoção da Cidadania e Defesa dos Direitos Humanos Padre Josimo (CPCDDHPJ)

45 Centro Ecológico (CAE Ipê)

46 Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos e Comunidades Tradicionais Costeiros e Marinho (CONFREM-Brasil)

47 Comissão Pastoral da Terra (CPT)

48 Comitê de Energia Renovável do Semiárido (CERSA)

49 Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa (CPCTP)

50 Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração

51 Conselho de Missão entre Povos Indígenas (COMIN)

52 Conselho Indigenista Missionário (CIMI)

53 Conselho de Missão entre Povos Indígenas (COMIN)

54 Conselho Nacional de Ssgurança Alimentar e Nutricional (CONSEA -AM)

55 Coordenadoria Ecumênicade Serviço (CESE)

56 Defensores do planeta (DP)

57 Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB)

58 Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE)

59 Fundação Luterana de Diaconia (FLD)

60 Federação dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares do estado do Pará (FETAGRI-PA)

61 Fórum da Amazônia Oriental (FAOR)

62 Fórum de mulheres do Araripe (FMA)

63 Fórum Mato-grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Formad)

64 Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental (FMCJS)

65 Fotógrafos pela democracia (FPD)

66 Fundo Dema

67 Greenpeace Brasil (GPBR)

68 Grupo de Estudos em Educação e Meio Ambiente do Rio de Janeiro (GEEMA)

69 Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Estado e Territórios na Fronteira Amazônica (GEPE-Front)

70 Grupo de Estudos: Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente (GEDMMA)

71 Guerreiras da Palhada

72 Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas (Ibase)

73 Instituto de Estudos da Complexidade (IEC)

74 Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc)

75 Instituto Equit – Gênero, Economía e Cidadania global (I.EQUIT)

76 Instituto Mulheres da Amazônia (IMA)

77 IYALETA Pesquisa, Ciência e Humanidades

78 Justiça nos Trilhos

79 KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço

80 Marcha Mundial por Justiça Climática/ Marcha Mundial do Clima

81 Memorial Chico Mendes (MCM)

82 Movimento Baía Viva ( Baía Viva – RJ)

83 Movimento brasileiro de Mulheres cegas e com baixa visão (MBMC)

84 Movimento Ciencia Cidadã (MCC)

85 Movimento Mulheres pela P@Z!

86 Movimento Negro Unificado-Nova Iguaçu (MNU-Nova Iguaçu)

87 Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo/UEG (GWATÁ)

88 Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político

89 Processo de Articulação e Diálogo entre Agências Europeias e Parceiros Brasileiros (PAD)

90 Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (REBRIP)

91 Rede de Agroecologia do Maranhão (Rama)

92 Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneira (Rede Pantaneira)

93 Rede de Educação Ambiental do Rio de Janeiro (REARJ)

94 Rede de Educação Ambiental e Políticas Públicas (REAPOP)

95 Rede de Mulheres Ambientalistas da América Latina – Elo Brasil (Red Mujeres)

96 Rede Feminista de Saude, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos

97 Rede Jubileu Sul Brasil

98 Sempreviva Organização Feminista (SOF)

99 Sindicato dos Docentes da UNIFESSPA (SINDUNIFESSPA)

100 Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ)

101 Terra de Direitos

* A Amigos da Terra Brasil (ATBr) integra o Grupo Carta de Belém